『ゴッホ<自画像>紀行』 木下長宏 著

[Reading Journal 2nd:読書日誌]

II 自問する絵画 — 自画像の時代

3. 鏡に映らない自己を描く — パリ(その2)

ゴッホが恐る恐る描き始めた最初期の自画像は、まだオランダ時代の茶褐色系の色使いをしていた(前回)。その後、ゴッホは浮世絵に感化され、色彩の実験を始めた。このころよりゴッホの自画像は、色彩が格段に鮮やかになる。

ゴッホは、もともと浮世絵に興味を持っていたが、パリに来て本腰を入れて浮世絵の研究を始める。そして大きな発見をした。

ゴッホは、2枚の豊国浮世絵「卯月、初時鳥」を持っていた [図21、1854年6月]、[図22、1854年6月]。この2枚の構図は全く同じだが、色が違っていた。これはヨーロッパの絵画の伝統では考えられないことであった。

それまでにも、ゴッホは「色彩はそれ自体でなにかを表現する」と言っていたが、それも事前が持っている固有の色彩が前提だった。しかし、浮世絵では、自然が色彩の法則を教えてくれるという前提が完全に振り払われていた。

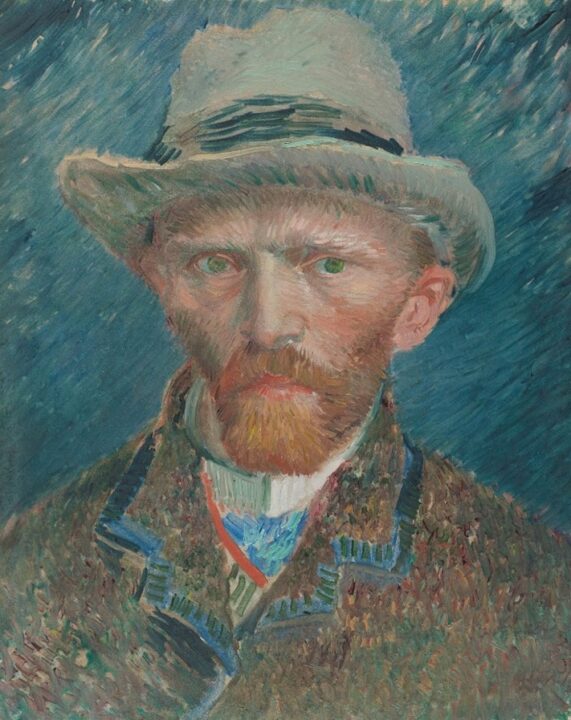

ゴッホは、この方法を、図23[1887年春、油彩、カルトン]、図24[1887年春、油彩、カルトン]の小さい「自画像」とそれより少し大きい図25[1887年春、油彩、カルトン]の自画像で取り入れている。これらの作品の上着やネクタイは同じものであるが、上着の色と顔や頭などを対比させて色彩の実験をしている。自然の固有色でなく「自分のパレットから出発する」表現の試行によりその色彩理論の確かさを確信した。

(図23については「テオの肖像」説があることをここで触れている。)

次に図23、24と同じ構図であるが、少し大きい図25の「自画像」では、筆致(タッチ)、筆運び(ストローク)、色彩(カラーリング)、色調(トーン)がテーマである。図23、24の自画像では、隙間なく塗りこめられていたが、図25では太めの筆を短く、一定速度で繰り返し動かしてできるだけ粗目の筆致で全体を作ろうとしている。この表現方法は後の自画像でも繰り返し試されている。そして著者は、図26[1887年春、油彩、カルトン]、図27[1887年春、油彩、カンヴァス]、そして図29[1887年春、油彩、カルトン]が同じ系譜の「自画像」であるとしている。

この図23、24の系譜と図25、26、27、29の系譜の橋渡ししているのが図28[1887年春、油彩、カルトン]である。この作品は、小さい作品であるが、図17のスケッチをした絵にして下塗りもしないで描かれている。

全体は、灰色で統一することを狙いながら、粗い筆運び(ストローク)で頭部や髪、衣服を描き、髪の毛や鬚に大胆に茶色を置いて、灰色と茶色の対比を、まるで音楽の対位法のように楽しんでいる。(抜粋)

このような実験を含んだ自画像は、1887年春に描かれている。そしてゴッホは自画像の制作を少しの間中断している。

| 図21 | 豊国「卯月、初時鳥」1854.6 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1307005/1/3 |

| 図22 | 豊国「卯月、初時鳥」別刷1854.6 | Searching now. |

| 図23 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0294.htm |

| 図24 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0296.htm |

| 図25 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0295.htm |

| 図26 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0380.htm |

| 図27 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0356.htm |

| 図28 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0267.htm |

| 図29 | 「自画像」1887春 | http://www.vggallery.com/painting/p_0345.htm |

コメント